文章摘要:

中国足球队将在即将到来的亚预赛中迎战日本队,面对强敌,日本队长期以来在亚洲足球的地位无可动摇,而中国队也正处于备战的关键时期。国足力求在本场比赛中全力以赴,突破自我,为晋级之路打下坚实基础。本文将从四个方面详细阐述中国足球队备战亚预赛的情况:一是球队的备战状态和教练团队的决策,二是球员的状态和战术打法,三是中国足球队与日本队的历史交锋与实力对比,四是中国足球队的未来展望和晋级亚预赛的重要性。通过这些方面的分析,全面解读国足备战日本队的决心与信心,展现出国足全力以赴的拼搏精神和决心。最后,文章将对中国足球队迎战日本的挑战和未来的发展方向做出总结。

1、球队备战状态与教练团队决策

备战亚预赛是中国足球队的一项重要任务。为了应对日本队这一强敌,球队的备战状态已经进入了关键期。国足主教练在赛前的几个月里,组织了多场热身赛和集训,以提高球员的竞技状态。特别是在防守和进攻的配合上,教练团队针对日本队的技术特点进行了有针对性的调整,力求在比赛中找到破解对方的办法。

教练团队的决策至关重要,他们不仅要关注球队的整体战术布局,还要根据不同球员的特点,制定合理的出场阵容。在本次备战过程中,教练组深刻分析了日本队的打法,认为在面对快速反击的对手时,球队必须强化防守的稳定性,同时要加强传控球的节奏,以更好地控制比赛局势。

此外,国足教练组还注重球员的心理建设。日本队历来以稳定的心态和强大的求胜欲望著称,而中国足球队的心理状态一直是一个不容忽视的问题。因此,教练团队在备战过程中强调了心理素质的提升,确保球员们在比赛中能够保持冷静,迎接每一个挑战。

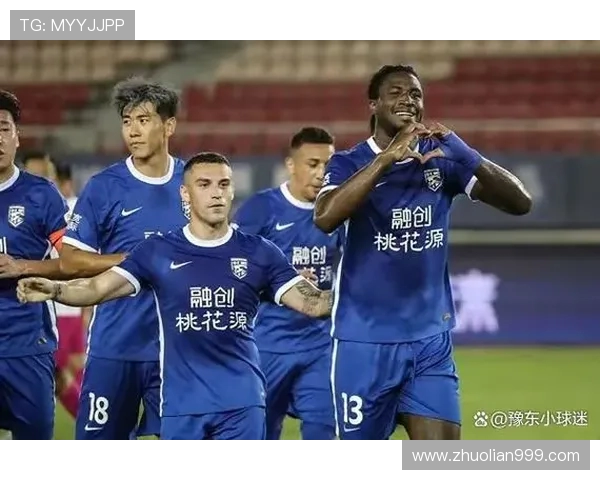

2、球员状态与战术打法

中国足球队的球员在本次亚预赛备战期间,展现出了良好的竞技状态。球队的核心球员们纷纷恢复到最佳状态,其中一些年轻球员的表现尤为突出,他们的加入为球队注入了新的活力。在进攻端,国足的主力球员们通过积极的训练,提升了个人的进攻能力和团队配合意识。

战术打法方面,国足此次主打反击战术,同时加强中场的控制和组织能力。面对日本队的快速反击,教练团队选择让中国队在防守时保持紧凑的阵型,避免被日本队的速度和技术打乱节奏。同时,进攻端将更多依靠边路球员的突破和中锋的高空球争夺,尽力创造进攻机会。

此外,球队也注重提升球员在比赛中的适应能力。由于日本队的比赛节奏较快,且战术安排灵活多变,因此国足在备战过程中多次进行针对性训练,强化球员的跑动能力和快速反应能力。这不仅有助于球队在比赛中应对日本队的高压逼抢,也能更好地利用比赛中的瞬间机会。

3、中国足球队与日本队的历史交锋与实力对比

中国足球队与日本队的历史交锋堪称亚洲足坛的经典对决之一。虽然在过去的比赛中,国足与日本队的交锋记录并不占优,但中国队始终未曾放弃过对战日本的机会。双方的比赛不仅是技术与战术的较量,更是一场心理上的博弈。日本队长期以来在亚洲足坛的地位不容小觑,他们的高技术含量和团队配合常常让国足难以突破。

从两队的整体实力来看,日本队无论是在球员的个人能力,还是球队的整体战术米乐mile体育配合上,都拥有着明显的优势。然而,中国足球队近年来在青训系统和国内联赛的建设上取得了一定进展,球队的实力也逐步提高。虽然国足的整体水平与日本队仍有差距,但在主场作战和全力备战的情况下,仍然有机会迎头赶上。

值得注意的是,近几年来,中国足球队在与日本队的交锋中逐渐摸索出了一些有效的对策。例如,通过强化防守反击和定位球战术,国足在一些重要比赛中取得了不错的成绩。虽然历史上国足与日本的比赛结果参差不齐,但随着球队整体实力的提升,未来与日本队的对决将更加充满悬念。

4、未来展望与晋级亚预赛的重要性

中国足球队迎战日本队,不仅仅是一场比赛,更是决定未来发展的关键战役。亚预赛的成功晋级对中国足球队而言至关重要。如果能够成功晋级,国足将有机会在国际赛场上获得更多的锻炼机会,同时也能够提升中国足球的整体形象和国际地位。

随着中国足球整体实力的提升,越来越多的年轻球员涌现出色的表现,国足的未来充满了希望。在本次备战过程中,教练团队明确表示,球队不仅要赢得比赛,更要在比赛中提升自己,积累宝贵的经验,为未来的大赛做准备。无论结果如何,球队都会全力以赴,力争在赛场上打出自信与拼搏。

从长期发展来看,中国足球队的目标不仅是亚洲范围内的突破,更是走向世界舞台。与日本队的对决虽然困难重重,但通过每一次与强队对抗,国足将不断积累经验,为实现走向国际大赛的梦想打下坚实基础。

总结:

中国足球队迎战日本队的这场比赛,将成为一次重要的考验。从球队的备战状态、球员的状态和战术打法到两队的历史交锋和实力对比,再到未来展望和晋级亚预赛的重要性,所有因素都表明,国足已经做好了充分的准备,誓言在赛场上全力以赴。

无论结果如何,这场比赛都将是中国足球进步的一个重要节点。国足将通过这场比赛积累经验,进一步提升自身的竞争力。未来,中国足球队将继续走向更高的目标,力争在国际足坛取得更加优异的成绩。